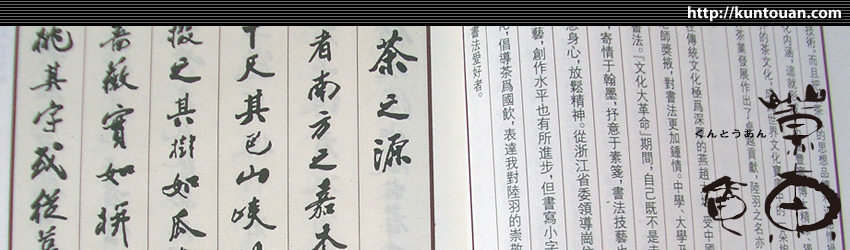

茶文化レポート

- 茶文化活動記録

掲載方法の変更についてお知らせします! 茶文化活動記録の掲載は情報量増大に伴い、今後は主なものをトップページの関連コンテンツに画像と共に掲載し内容の充実を図ります。これに伴い茶文化活動記録は平成23年より掲載を行いません。

H22.10.23(土)

H22.10.23(土)喫茶の歩み

利休のふる里―泉州堺のお正月―講師 谷本陽蔵先生H22.08.21(日)天平の茶とその時代奥村彪生・神津朝夫・青山茂・小川後楽・谷本陽蔵・寺田孝重・成田重行・桶村久美子の各先生聖徳太子はお茶を飲んだか?平城遷都1300年祭県民支援事業「天平茶論シンポジウム」(実行委員会委員)H22.05.09(日)天平・平安初期の茶再考帝塚山大学講師 神津朝夫先生H22.04.16(金)喫茶文化とその周辺―お茶研究の魅力―関西学院大学経済学部教授 寺本益英先生 H21.09.12(土)見つめなおそう食文化

H21.09.12(土)見つめなおそう食文化

栄養・もてなし・四季の移ろい[パネリスト]

谷本陽蔵・程一彦

松本孝・山口富蔵

冷泉為人の各先生

[コーディネーター]

寺本益英先生H21.09.05(土)唐代から現代までの茶文化の推移と

日本との関連について講師 湯浅 薫(本人)H21.08.08(土)北方遼宋元の喫茶講師 牟田口章人先生H21.05.16(土)大和の宮跡を訪ねてご案内役 青山茂先生H21.03.14(土)聖武天皇はお茶を飲んだか講師 米田雄介先生H21.02.28(土)明代・江戸時代の煎茶講師 小川後楽先生 H20.09.28(日)角山榮先生特別講演講師 角山榮先生H20.09.06(土)中国飲茶の起源から見た日本飲茶松下智先生H20.08.31(日)煎茶道の成り立ち(唐代・平安時代の煎茶)小川後楽先生H20.07.05(土)天平の茶を復元する寺田孝重先生

H20.09.28(日)角山榮先生特別講演講師 角山榮先生H20.09.06(土)中国飲茶の起源から見た日本飲茶松下智先生H20.08.31(日)煎茶道の成り立ち(唐代・平安時代の煎茶)小川後楽先生H20.07.05(土)天平の茶を復元する寺田孝重先生H20.03.29(土)

手もみ茶づくり(宇治茶づくり)体験

奈良手もみ茶振興会との連携福寿園宇治工房 杉本師匠H20.03.01(土)中国茶のお茶の話

堺の繁栄と茶の文化他堺市博物館館長、和歌山大学名誉教授、経済学博士

H19.11.02(金)

世界お茶まつり(静岡)H19.10.14(日)お茶と日本人冷泉為人先生他H19.05.20(日)世界貿易から見た日本茶高宇政光先生 H18.11.18(土)中国の菜と茶ー中国食五千食の記橿原考古学研究所

H18.11.18(土)中国の菜と茶ー中国食五千食の記橿原考古学研究所

シルクロード研究センター・菅井文則先生H18.09.09(土)中国のお茶の話しお茶研究家・谷本陽蔵先生H18.07.29(土)表千家北山会館展覧会拝見

中国文明の多様性と多元性学習院大学 文学部教授・鶴間和幸先生H18.04.16(日)日本における唐代文物について河上邦彦先生 H17.10.30(日)「古代・中世の煎茶再考」神津朝夫先生H17.09.10(土)「豊かな心」石州流茶道宗家十六代当主・片桐貞光先生H17.06.25(土)中世の茶文化奈良女子大学大学院・日本中世史専攻

H17.10.30(日)「古代・中世の煎茶再考」神津朝夫先生H17.09.10(土)「豊かな心」石州流茶道宗家十六代当主・片桐貞光先生H17.06.25(土)中世の茶文化奈良女子大学大学院・日本中世史専攻

橋本素子先生H17.04.24(土)自家用茶の民俗谷阪智佳子先生 H16.12.12(日)谷本コレクションより茶に拘る(かかる)道具お茶研究家・谷本陽蔵先生H16.10.03(日)佛隆寺見学

H16.12.12(日)谷本コレクションより茶に拘る(かかる)道具お茶研究家・谷本陽蔵先生H16.10.03(日)佛隆寺見学

(空海の高弟であった堅恵大徳開祖の寺。空海が唐よりもたらした茶樹の種を大徳が山内にまいたことで始まると伝えられている寺)H16.09.12(日)考古学からみた日本における喫茶の始まり奈良文化財研究所 国際遺跡研究所長

巽 淳一郎先生H16.07.04(日)茶の湯と懐石伝統料理研究家・奥村彪生先生H16.06.27(日)天平貴族の食と木簡平城宮跡発掘調査部史料調査室長

渡辺晃宏先生

Copyright ©2008-2017 薫東庵 All Rights Reserved